La bibliothèque de mon père - qui recouvrait presque tous les murs de la maison - comportait un purgatoire, destiné aux livres dont il n’avait plus d’usage ou pour lesquels il avait perdu toute affection, qui étaient relégués dans la cave, où de vieux rayonnages en bois croulaient sous les livres ainsi exilés. Y figuraient, outre les œuvres complètes de Marx, de nombreux ouvrages d’économie, discipline à laquelle il s’était intéressé de près à une certaine époque. Il avait ensuite renoncé à comprendre les rouages de l’économie pour se consacrer à la lecture de livres de philosophie et de poésie, qui étaient comme je l’ai déjà relaté ses domaines de prédilection.

Le “Saint des Saints” de la bibliothèque de mon père abritait aussi quelques romans, moins nombreux il est vrai. Parmi ceux-ci, l’œuvre de David Shahar occupait une place particulière. L’écrivain israélien avait été traduit en français dès 1978 et c’est Jacqueline Piatier qui, dans le Monde des Livres, le qualifiait en 1983 de “Proust oriental”. Mon père avait ainsi découvert et lu avec passion le Palais des vases brisés, fresque monumentale dans laquelle Shahar décrit la Jérusalem des années 1930 et 1940. Je revois encore, par les yeux de l’esprit, mon père lisant Shahar lors de vacances estivales, assis dans le fond du jardin, près d’un bouquet de roses trémières, entièrement plongé dans le monde shaharien.

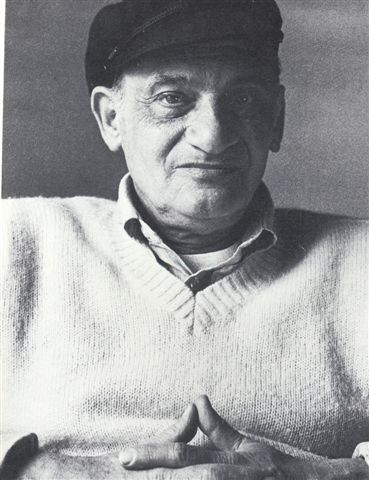

David Shahar (Photo Yehoshua Glotman)

L’écrivain israélien était-il un conteur oriental, ou bien “un écrivain de l'envergure d'un Proust ou d'un Faulkner”, selon les termes de Jacqueline Piatier? En réalité, il était les deux à la fois : conteur et romancier. Né d’une famille vivant en Eretz-Israël depuis plusieurs générations, il n’avait découvert que tardivement la littérature européenne. Tout comme Jérusalem - où se déroulent la plupart de ses livres - il vivait à l’intersection de plusieurs mondes, aux confins de l’Orient et de l’Occident. Si son écriture a pu être comparée à celle de Proust, qu’il n’a sans doute pas lu avant un âge avancé, c’est que Shahar mêle de manière inextricable passé et présent, narration et souvenir, récit et réminiscence.

Notre époque, qui porte aux nues la figure de l’écrivain, a paradoxalement oublié celle du lecteur, qui n’est plus considéré aujourd’hui que comme un consommateur. Quant à l’écriture, elle n’est plus vécue comme un travail et comme un sacerdoce - ce qu’elle a toujours été pour les plus grands écrivains - mais comme une catharsis et comme une façon d’exprimer les aspects les plus dérisoires du moi et de ses souffrances. Écrire, pour de nombreux auteurs contemporains, semble souvent répondre uniquement à un besoin personnel, celui d’exprimer des sensations et de partager des émotions, ou une “expérience” intime.

Contre cette conception égocentrique de l’écriture, qui est largement le produit de notre époque obnubilée par le “moi”, Shahar a défendu et illustré une idée plus généreuse de la littérature. Son œuvre romanesque - aux côtés de livres pour enfants et de quelques recueils de nouvelles - plonge le lecteur dans un univers à part entière, qui n’est pas le monde intérieur de l’écrivain, mais celui d’une époque et d’un lieu qu’il fait revivre par la magie de sa plume et auxquels il confère profondeur et acuité : celui de la Jérusalem mandataire.

Jérusalem, porte de Jaffa dans les années 1930

Sans doute mon père était-il d’autant plus friand de la lecture de Shahar qu’elle le faisait pénétrer dans la ville natale de ma mère. Lorsque, plusieurs années après leur découverte de Shahar, mon père et ma mère se rendirent à Jérusalem, où je m’étais entretemps installé à demeure, ils prenaient plaisir à déambuler dans les quartiers décrits par l’écrivain - ceux de Méa Shearim et de Boukharim, celui de la Colonie allemande, et surtout le petit périmètre qui s’étend entre la rue d’Éthiopie, la rue du rav Kook et la rue des Prophètes. C’est là qu’était née ma mère, en 1928, dans l’hôpital français devenu depuis lors un collège universitaire.

Chaque fois qu’ils venaient me rendre visite à Jérusalem, les pas de mes parents étaient comme attirés vers ce quartier, qui constitue le cœur de l’univers shaharien. C’est en effet rue du rav Kook que se situe la clinique du docteur Rabban (1), évoquée dans le Palais des vases brisés, et c’est rue d’Éthiopie que se trouvait la bibliothèque du Bnai-Brith où travaillait la jeune Nin-Gal (2). Quant à la rue des Prophètes, elle abritait la fameuse maison où habitait Gabriel, personnage central de la grande fresque shaharienne. On pouvait encore voir cette maison, il y a quelques années, avant qu’elle ne fut détruite pour laisser la place à un projet immobilier de luxe…

La maison de la rue des Prophètes est aussi celle où le narrateur de L’agent de sa Majesté a passé son enfance. Ce grand roman d’amour et de guerre, dont l’intrigue se déploie entre la Deuxième Guerre mondiale et la guerre de Kippour, ne fait pas partie du cycle romanesque du Palais des vases brisés, même si certains personnages apparaissent dans les deux. Mon père lut ce livre pour la première fois en juin 1983, après la publication de l’article de Jacqueline Piatier qui lui fit découvrir Shahar. L’exemplaire du livre aux pages jaunies porte encore les remarques au crayon faites par lui, au fil de ses lectures successives du roman (car il lisait et relisait les livres qu’il appréciait particulièrement).

“Un grand roman t’oblige à t’expliquer avec toi-même ; il pose les vieilles questions dans un langage nouveau. Le romancier (du moins quand il a la noblesse d’un Shahar) est un ami qui te parle, mais en parlant, il est prêt à s’interrompre pour t’écouter”, notait ainsi mon père sur la dernière page de L’agent de sa Majesté. Quelles étaient ces “vieilles questions” que Shahar lui avait posées? Je l’ignore... Sans doute tournaient-elles autour des figures féminines, élément central du roman, et notamment celles de la mère de Reinhold et celle de Tamara Koren, l’inoubliable maîtresse du héros, Heinrich Reinhold, qui fut aussi la cause de sa trahison.

…………………...

Amoureux des livres de Shahar, mon père y avait aussi trouvé la confirmation de sa conception de la spécificité irréductible de l’être humain, au nom de laquelle il mena des joutes idéologiques contre certains de ses collègues scientifiques (3), qui étaient aussi obtus à cet égard que le “savant allemand ampoulé”, personnage de La Nuit des Idoles qui soutient l'inexistence de l'âme. « La science prouvait qu'il n'existait rien qui put s'appeler une "âme". L'âme n'existait pas ; elle n'était qu'une création des poètes, des fondateurs de religions, ou d'un certain genre de philosophes ». Cette conception païenne est rejetée avec force par David Shahar, qui récuse tout autant l'idée d'une âme totalement coupée du corps et de la matérialité du monde.

Matérialisme obtus et spiritualisme désincarné : c'est entre ces deux conceptions également réductrices de la nature humaine que Shahar déploie sa vision d'un monde empli de poésie et de mystère, monde plein de formes, de couleurs, de lignes, de sens, d'odeurs, de sensations… On comprend mieux dès lors l'intérêt de Shahar pour la kabbale lurianique, inspirant le thème de la « brisure des vases » qui donne le titre à son œuvre maîtresse, Le Palais des Vases brisés. Dans l’univers de Shahar, outre le plaisir incommensurable de découvrir un très grand écrivain - que peu d’auteurs israéliens contemporains égalent - mon père avait ainsi trouvé un conteur de l’âme humaine, dans toute sa complexité et une réponse à certaines de ses préoccupations les plus vitales.

Pierre Lurçat

Rien de ce qui est humain ne lui était étranger” :

François Lurçat z.l. (1927-2012)

Notes

1. Le personnage du Dr Rabban semble inspiré par la figure du Dr Albert Ticho, médecin bien connu de la Jérusalem à l’époque mandataire et époux de l’artiste Anna Ticho.

2. Voir Nin-Gal, Le Palais des vase brisés 4, Gallimard.

3. Voir notamment son article ”De l’homme neuronal aux neurosciences”,

1985. https://www.cairn.info/revue-commentaire-1985-3-page-880.htm

/image%2F0557006%2F20211013%2Fob_c5f4eb_telechargement.jpg)

/image%2F0557006%2F20211013%2Fob_110fb6_couv-seuls-dans-l-arche.jpg)

/image%2F0557006%2F20211011%2Fob_397edc_book-08535248.jpg)

/image%2F0557006%2F20211007%2Fob_b18fb6_caron.jpeg)

/image%2F0557006%2F20210924%2Fob_c2cedf_unnamed.png)

/image%2F0557006%2F20210919%2Fob_59a313_heures-rapiecees.jpg)

/image%2F0557006%2F20210829%2Fob_9f1714_couv-etat-et-religion.jpg)

/image%2F0557006%2F20210825%2Fob_6e928a_51arglw9t9l.jpg)